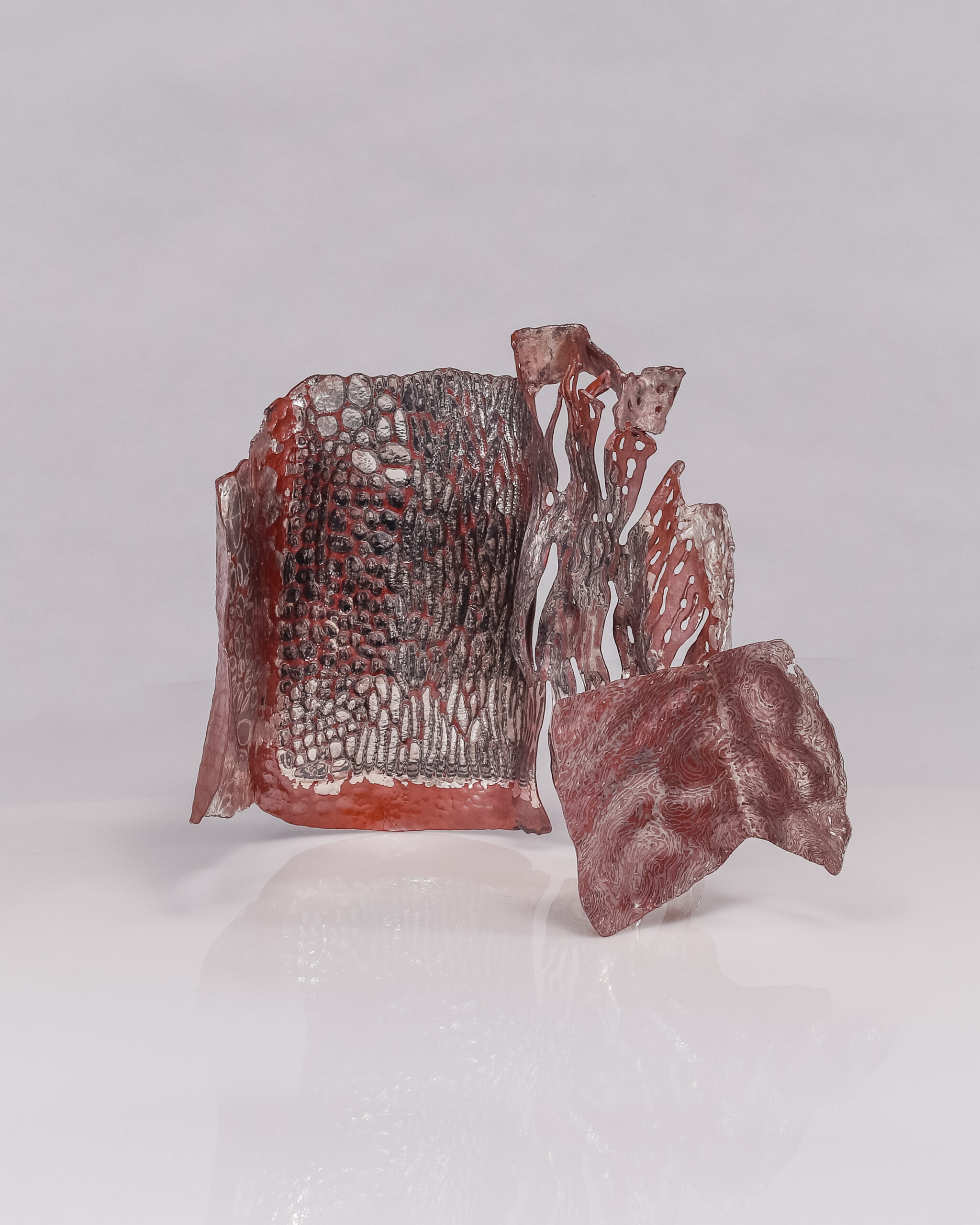

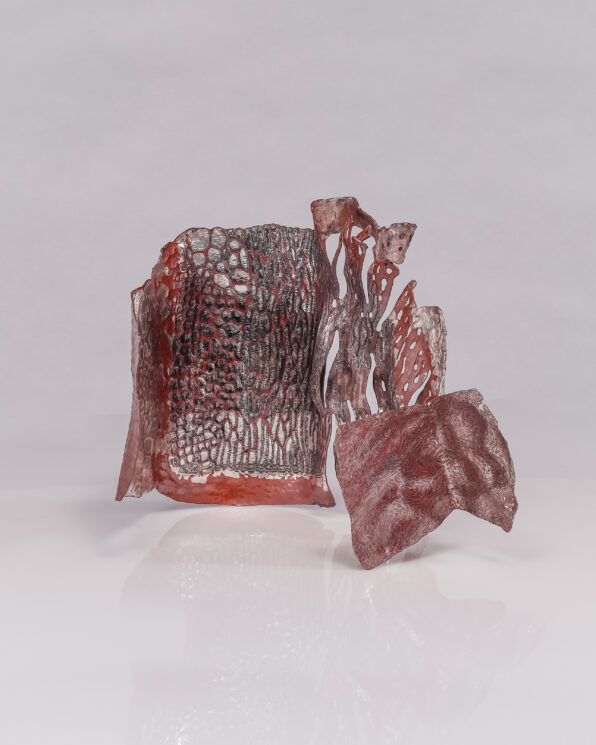

木目金と自己によって導かれる造形

「然」

素材 銅、四分一、銀、黄銅、黒味銅、赤銅

サイズ d236×w348×h274㎜

制作年 2025 年

研究において私は、木目金と自己によって導かれる造形表現とは何かを明らかにすることを目的とした。

※木目金(もくめがね)とは、複数種類の金属を加熱圧着し、彫りや捻りなどを加え、木目状の模様に仕上げる技法、および木目状に仕上がった金属のことである。杢目金、杢目銅とも表記する。

私は、工芸において素材と技法が造形を導くと考えている。そして、木目金を技法であると同時に一つの素材として捉えている。

木目金を素材として捉えた場合、それは自ら生み出そうとせずに生み出されることは絶対にない。木や石、土など多くの工芸素材は自然からそれを拾得する必要がある。そうして得られた素材にはすでに木目や石目など、素材の歴史が存在している。だが木目金という素材は自然からそのまま得る素材とは違い、自身が関わる以前の素材の歴史が作品に現れない。金属も他の素材と同様に、鉱石として自然から採取し、精製して得られるものだが、精製され単一元素となった金属はその歴史を我々に見せてくれることはない。木目金は、自身が関わった部分が作品に現れる素材の歴史となるものであり、否応なく自己が現れる技法である。作品となるまでに刻まれる文様や形態の変化は全て自己の造形の記録である。木目金の地金を作ることは、何を作るのか、何を叩くのかという制作の根本となる素材を自らの手でで作り出すことである。木目金による作品の記録と蓄積は自分にしか作れないものであり、自分が作るということに大きな意味が存在する技法である。

制作において私は、地金を削る行為や叩く行為によって素材を変化させ、その現象によって作品を生み出す。それは、自己が素材を征服し技法によって無理やり形を作ることではなく、自己と素材、そしてその間を結ぶ技法とが関係し合うことによって作品が作られるということだ。木目金の制作は自己の意思が自然の現象と融合する過程のようでもある。

木目金と自己によって生み出される造形とは、自己の表現する根幹をたどりつつ、それが制作される過程と、自然、自己、素材、技法、そこに至る全てが蓄積された唯一無二の造形である。ゆえに、そこには失敗や成功といったものは無く、ありのままの全てが存在している。