星屑に星座を与える

1. 研究の⽬的

本論⽂は、作品制作実践者の⽴場から、遺品整理の偶然によって「発⾒」した家族写真を端緒に制作した、私の作品《STAR DUST》という「ファウンド・フォト作品」をめぐり、「作品制作とは何か」を問い直す研究である。近年、ファウンド・フォトは「美術的価値を見出された写真作品」という意味合いで使われているが、その定義においては「発⾒」という⾏為に焦点を当てるか、「発⾒された写真」そのものに着⽬するかで曖昧さが残っている。特に、家族写真のような「匿名的ではない私的な写真」を含む場合は⼗分に論じられてこなかった。

本論⽂では、私が遺品整理で偶然⼊⼿した祖⺟撮影の写真を題材とした作品を中⼼に、⾃⾝の制作プロセスを振り返ることで、独⾃の「ファウンド・フォト作品」の制作実践論を⾒出すことを⽬的とした。

2.研究⽅法

私の研究は、従来の「質的研究」や「量的研究」では扱いづらい領域にあたり、⼩松佳代⼦が研究する「ABR(Arts-Based Research)1」に着⽬し、近年の⼩松の研究を仮に「Nagaoka ABR2」と位置づけて研究の背景に取り⼊れた。「Nagaoka ABR」は、アート作品制作の過程を研究対象とし、その省察を通じて得られる知や経験を探究するものである。具体的には、私⾃⾝の「ファウンド・フォト作品」制作実践に内在する要素を省察し、どのように作品が制作されたかを考察した。

3.各章の構成と内容

本論⽂の構成は、甲斐義明による編訳『写真の理論3』を参考にした。『写真の理論』は、ジョン・シャーカフスキー(John Szarkowski)、アラン・セクーラ(Allan Sekula)、ロザリンド・クラウス(Rosalind E. Krauss)、ジェフ・ウォール(Jeff Wall)、ジェフリー・バッチェン(Geoffrey Batchen)の五名の論者によって構成されている。

この書籍では、明⽰的ではないものの、市井の⼈々による写真の実践がその根底に据えられ、それぞれの論者が他の論者の写真論を念頭に置いて議論を展開している4。⼀⽅で、本論⽂は『写真の理論』とは異なり、私⼀⼈の論によって構成されている。第3章から第5章にかけて紹介する作品や展⽰にはそれぞれ個別のコンセプトが存在し、私⾃⾝の定義や思考の変化に基づいて⽤語が使⽤されている。そのため、「まなざし」や「美的判断」といった⽤語の使⽤には必ずしも⼀貫性があるわけではない。ただし、『写真の理論』において市井の⼈々による写真の実践が念頭に置かれているように、私の個別の作品制作実践の基底にも「ファウンド・フォト」の概念が据えられている。また、『写真の理論』と同様に、本論⽂は各節が各章を、各章が本論⽂全体を星座のように結びつけられ、ひとつの星座を形作るイメージで構成されている。そのため、章や節ごとに⽤語の定義に揺れが⾒られる場合があるが、これは誤表記ではなく、思考の進展に伴う定義の変化を反映したものである。

結章では、序章から第5章までを総合的にまとめ、そこで得られた「ファウンド・フォト」と「ファウンド・フォト作品」の定義や、従来のファウンド・フォトに提起し得る可能性と作品制作実践者が⾃らの作品制作実践を省察する意義について⽰した。以上を踏まえたうえで、本論⽂は以下の章⽴てで構成される。

第1章では、写真が芸術として認められるまでの歴史を概観し、私的なスナップ写真が「写真史」や「美術史」にどのように組み込まれてきたかを整理した5。

第2章では、私の作品《STAR DUST》の制作実践を省察し、その構造を他の作家の作品と⽐較しながら、「ファウンド・フォト作品」の布置連関を考察する。まず、⼀般的なファウンド・フォトという語について整理した。近年、ファウンド・フォトは「美術的価値を⾒出された写真作品6」を指す⽤語として使われているが、その定義は曖昧である7。特に「発⾒」という⾏為そのものに注⽬するのか、「発⾒された写真」という対象に焦点を当てるのかで統⼀的な⾒解は存在しない。本論⽂では、私的な写真を扱うため、「発⾒」した写真を「ファウンド・フォト」と括弧付きで表記し、制作プロセスを経て完成した作品は「ファウンド・フォト作品」と区別して表記することにした。「ファウンド・フォト作品」の布置連関を考察するにあたって、作品《STAR DUST》がもつ「⾃分で撮影していない写真を扱う制作」「個⼈史に関わりを持つ制作」「写真を再考する制作」の3点に着⽬し、「ファウンド・フォト作品」の本質を探求した。また、写真集というメディアに限定して「ファウンド・フォト」作品を考察し、「ヴィジュアル・ノベル型」と「ヴィジュアル・ディクショナリー型」の構造に分類することで、作品制作者が「物語」と「物語の余⽩」をどのように配置するのかという「ファウンド・フォト作品」における構造を⾒取った。

第3章では、《STAR DUST》以降の作品群(《DIALOG》《REPHOTOGRAPH》《MEMORY PACK》《ALBUS BOX》など)を省察し、既存の写真・エフェメラ・スーベニアなど多様な素材を「等価」に扱う制作アプローチを考察する。そこで私が「捨てられるはずだった写真」を「星屑」とみなし、制作へと結びつける態度が明確化した。

第4章では、筆者の作品《DOUGHNUT HOLES》《MEMORY/OBJECT : Winged Victory》を例に、あらためて撮影⾏為や既存オブジェを再解釈した作品制作に着⽬する。《DOUGHNUT HOLES》の省察では、私が「写真」を「愛の情動」が折りたたまれた「光の⼿紙(ラブレター)」として捉えている点を⾒出した。また、《MEMORY/OBJECT : Winged Victory》の省察では、梶井基次郎の『檸檬8』を参照し、「美的価値」を見出す「美的判断」がどのように対象との出会いから⽣まれ、変容していくのかを論じる。

「世界をどう切り取り、どこで区切るか9」という「選択」が制作の本質であり、その過程で⽴ち上がる「私のまなざし」が作品を形づくることを⽰した。また、ZINE10との関連から、極めて私的な制作と作品の境界がいかに曖昧であるかについても⾔及した。

第5章では、アーティスト・イン・レジデンスでのワークショップや新作インスタレーション《STAR LIGHT》、個展「PLAY」などを省察し、鑑賞者が作品に介⼊するための「⼆重の余⽩」や「遊戯」の観点を提⽰した。また、論⽂執筆をする中で制作した作品《CONSTELLATIONS》を省察した。

4. 結論

作品《CONSTELLATIONS》の制作を通じ、《STAR DUST》の省察を重ねる中で、私にとっての「ファウンド・フォト作品」の制作論を⾒出すことができた。それは、⼀⾔でいえば「星屑に星座を与える」⾏為である。ここでいう「星屑」とは、私的な圏域で私蔵、死蔵されてきた写真やエフェメラ(紙⽚)、スーベニア(⼟産品、記念品)といったオブジェを指す。⼀⽅、「星座」とは、それらの「星屑」を視覚や触覚など五感を通じて「⾒る」ことにより、私の内的なイメージや「まなざし」と結びついて形成される「かたち」である。散在する「星屑」を⼼の中で繋ぎ合わせていく⾏為を「星座」のメタファーで表現している。しかし、「ファウンド・フォト作品」は単なる流⽤や転⽤では成⽴しない。それを発⾒する瞬間に、私⾃⾝の「美的判断」が⼤きく関与する。「美的判断」とは、「世界をどのように切り取り、区切るか」を「選択」する⾏為であり、既存の機能や意味を⼀時的に停⽌させ、別の解釈や価値を⽣み出す⼒を指す。この「星座」は完成された形を持つものではなく、「私がこう切り取り、区切った」という「選択」の結果である。

作品として展⽰する際には、「星屑」としての素材そのものの情報と「私がそれをどう⾒たのか」という⼆つの視点を鑑賞者に提⽰する「⼆重の余⽩」を⽣み出している。さらに、「星屑」を本来の機能を失わせずに「玩具」として扱うことで、元の特性を尊重しつつ新たな価値を⾒出している。

結論として、私の「ファウンド・フォト作品」の制作論は、「星屑に星座を与える」という言葉に収斂された。

・「ファウンド・フォト作品」の制作論が提起しうるもの

本論⽂で⾒取った「ファウンド・フォト作品」の制作論は、近年のファウンド・フォトに対して⼤きく3点の可能性を⽰している。 1点⽬は、私的な圏域から偶然、ある写真を「発⾒」する制作の可能性である。家族写真であるにもかかわらず、遺品整理という偶然の契機で「捨てられるはずだった写真」を発⾒し、結果として⼀般的なファウンド・フォトの概念を帯びる作品となった点である。その複合性は制作上の⼤きな要素であり、「家族写真」であるにもかかわらず「匿名的な写真」として読み直される特異な構造を⾒出した。2点⽬は、私の「まなざし」の「発⾒」としての制作である。《STAR DUST》は「家族史を再構築する」「私的な写真アルバムを再編する」ことが⽬的ではない。むしろ、祖⺟が撮影した写真を⼿がかりに「私⾃⾝が何を⾒て、何を感じるのか」という内在的なプロセスを探ることが作品の核となっている。これは、野⼝⾥佳、三⽥村光⼟⾥、原⽥裕規の作品とは異なるアプローチといえる。3点⽬は、私的な領域から既存の写真を「発⾒」する作品制作の可能性である。原⽥が指摘するファウンド・フォトの「収奪性」とは距離を置き、被写体や撮影者のオリジナルな⽂脈を尊重しながら、鑑賞者に想像を広げられる「余⽩」を与える⼿法を採⽤している。これは、いわゆる近年のファウンド・フォトの定義とは異なり、「家族」という枠組みの中にある写真だからこそ成⽴したアプローチでもあるといえる。

5. まとめ

本論⽂の執筆を通じて、いくつかの課題が明らかになった。作品制作実践論は制作過程や作品によって構築されるが、理論と実践が常に⼀致するわけではなく、「美的判断」が変容する中で⽭盾が⽣じることがある。既存の理論に無理に当てはめることで制作の本質が失われるリスクを防ぐためにも、⾃⼰批評的な視点を持つことが重要である。制作実践論は⾃⼰理解を深め、理論との対話や制作過程の共有を可能にする有⽤な⼿段であるが、⼀⽅で主観性や神話化のリスク、⾔語化の困難さが伴う。これらの課題を意識しつつ、批判的に論じることで、より深い制作理解が可能となる。また「Nagaoka ABR」は本論⽂の指針として活⽤したが、今後は⼩松を中⼼とする「ABR」研究の動向を追い、制作実践と研究が相互作⽤する⽅法論を探求していきたい。最終的には、制作実践者が⾃らの制作を研究する意義をさらに深化させることが、今後の⼤きな研究課題である。

註:

1 ⼩松佳代⼦ 編著『美術教育の可能性 : 作品制作と芸術的省察』勁草書房, 2018、⼩松佳代⼦ 編著『アートベース・リサーチの可能性 : 制作・研究・教育をつなぐ』勁草書房, 2023、⼩松佳代⼦「アーティストによる⾃⼰批評を図録に掲載すること― Arts-Based Research の展開可能性」⽣井亮司, ⼩松佳代⼦, ⽵本悠⼤郎編『「Articulation―区切りと⽣成」展図録』⼩⼭市⽴⾞屋美, 2022、⼩松佳代⼦・櫻井あすみ「美術制作におけるアトラス的な知― 時間と空間のレイヤー」『⻑岡造形⼤学⼤学紀要』第17 号, 2020、齋藤功美・⼩松佳代⼦「親縁性 ― 芸術的知性の⼀つの形」『⻑岡造形⼤学⼤学紀要』第18 号, 2021、三好⾵太・⼩松佳代⼦「図鑑という知 ― 芸術的知性による世界把握『⻑岡造形⼤学⼤学紀要』第19 号, 2022、Komatsu, K., & Namai, R. (2022). ART=Research: Inquiry in creative practice. In K. Komatsu et al. (Eds.), Arts-Based Method in Education in Japan.Brill.

2 「Nagaoka ABR」を⽤いた作品制作実践者による研究には以下の3 つが挙げられる。⽵本悠⼤郎「彫刻の<実材論> ―素材による作り⼿の思考と イメージの⽣成―」⻑岡造形⼤学⼤学院, 博⼠論⽂, 2022、⻑島聡⼦「コンセプチュアル・アートとしてのワードグラフィ ―⾔語記号による像(イメ ージ)表現―」⻑岡造形⼤学⼤学院, 博⼠論⽂, 2023、南雲まき「院内学級における美術教育実践の現象学的研究 ―病気や障害と向き合う⼦どもたち の美術制作をめぐる探究に並⾛して」⻑岡造形⼤学⼤学院, 博⼠論⽂, 2023

3 甲斐義明 編訳『写真の理論 = Theories of Photography』⽉曜社, 2017

4 「もっとも早く書かれたシャーカフスキーの⽂章を除く四篇の論⽂は、たとえ本⽂で直接⾔及されなかったとしても、他の四名のうち何⼈かの著作 を念頭において書かれている」甲斐, 同上書, 2017, p.9

5 「写真史」に関する⽂献は主に以下の通りである。伊藤俊治『20 世紀写真史』筑摩書房, 1988 年、飯沢耕太郎『「芸術写真」とその時代』筑摩書房,1986、飯沢耕太郎(監修)『世界写真史 : カラー版』美術出版社, 2014、ナオミ・ローゼンブラム『A World History of Photography 写真の歴史』⽇本語版監修 飯沢耕太郎, 美術出版社, 1998、オットー・シュテルツァー『写真と芸術 接触・影響・成果』福井信雄, 池⽥⾹代⼦訳, フィルムアート社,1989、バーモント・ニューホール『写真の夜明け』⼩泉定弘, ⼩斯波泰訳, 朝⽇ソノラマ, 1981(原著:Newhall, B.(1967). Latent image: The discovery of photography. Anchor Books: Doubleday.)、バーモント・ニューホール『写真の歴史 1839 年から現在まで The History of photography』佐倉潤吾,永⽥⼀脩 訳, ⽩揚社, 1956、シャーロット・コットン『現代写真論 コンテンポラリーアートとしての写真のゆくえ』⼤橋悦⼦, ⼤⽊美智⼦ 訳, 晶⽂社,2010、ホンマタカシ『たのしい写真: よい⼦のための写真教室』平凡社 2009 など。

6 ⼩林美⾹ 解説「Photograph」『美術⼿帖』1062 号, 2017 年, p.47、タカザワケンジ「現代写真を知るためのキーワード」『美術⼿帖』1042 号, 美術出版, 2016, p.68

7 「ファウンド・フォト」が美術史や写真史の中で取り上げられるようになったのは1980 年代以降であり、1986 年のマレク・アルーラの写真集 The Colonial Harem や、1999 年のジェームズ・アレンによる Without Sanctuary: Lynching Photography in America などが代表例である。2010 年代以降には雑誌や書籍で頻繁に取り上げられるようになり、元来の「撮影者不詳の古写真」のみならず、コラージュやインスタレーション素材として再構成された作品も含むようになった。しかし、ファウンド・フォトは「写真史」や「美術史」の中で独⽴した項⽬として扱われることが少なく、学術的に⼗分研究されていない。これは、他者の写真を作品に取り込む⾏為が、コラージュやポップアートといった他の技法や美術運動に吸収されてきたためである。⼀⽅、近年ではファウンド・フォトが「作品」を指す記述が増え、多様な解釈がなされるようになっている。

8 梶井基次郎『檸檬』⾓川書店, 2013

9 ⼩⼭⾞屋美術館「Articulation – 区切りと⽣成 -」展の企画者によるステートメントを参照。

https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurumayamuseum/exhibition/page000709.html(最終アクセス:2025 年1 ⽉2 ⽇)

10 「誰にも頼まれていないけれど、⾃分が作りたいから作る⾃主的な出版物」ばるぼら, 野中モモ 編『⽇本のZINE について知ってることすべて :同⼈誌,ミニコミ,リトルプレス-⾃主制作出版史1960〜2010 年代』誠⽂堂新光社,2017,P.2、野中 モモ『「ZINE」- ⼩さなわたしのメディアを作る』晶⽂社,2020,p.8

*本文章は、飯塚純による博士論文要旨である。

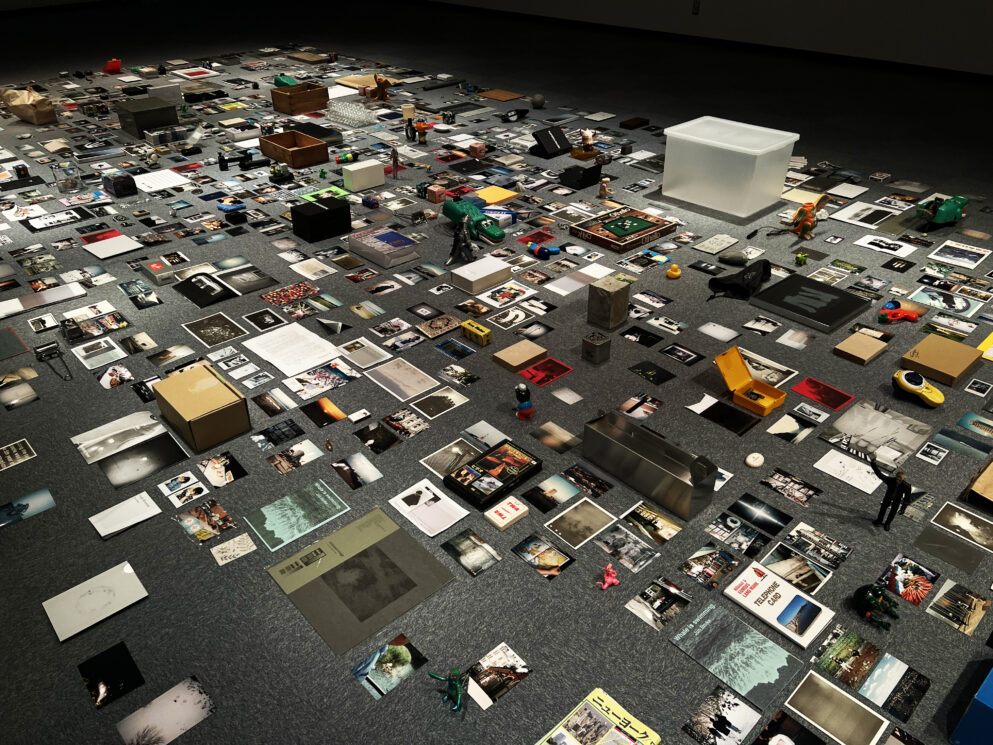

Jun Iizuka. CONSTELLATIONS. 2024.

Installation artwork with variable dimensions.

Jun Iizuka. CONSTELLATIONS. 2024.

details#1.

Jun Iizuka. CONSTELLATIONS. 2024.

details#2.

_

展示情報

「博士展」

飯塚純 / 石黒芙美代(新潟県立近代美術館2階ギャラリー)

2025/2/8- 2/11

https://www.nagaoka-id.ac.jp/topics/event/30764/

_

飯塚純 Jun Iizuka

美術家。1987年新潟県生まれ。

主な展示として、「PLAY / Gallery Yukihira(2024)」、「DOUGHNUT HOLES / Gallery Yukihira(2021)」、「An Awakening Photography / 東京芸術劇場 galleryII (2019)」、「新章風景#2-現代における風景写真の在り方-/東京都美術館(2017)」や「REPHOTOGRAPH/BOOKS f3(2016)」、「新章風景-現代における風景写真の在り方-/ターナーギャラリー(2015)」などがある。

主な出版物として、「THE LAST DRIVE」「STARDUST」「REPHOTOGRAPH」(全てDOOKS出版)など他多数。

2018年には、Tai Kwun (香港) アーティストライブラリーにて「REPHOTOGRAPH JUL.2016」、「FOREST MEMORY GAME」が収蔵。

https://researchmap.jp/juniizuka