モッコウバラの咲く日々

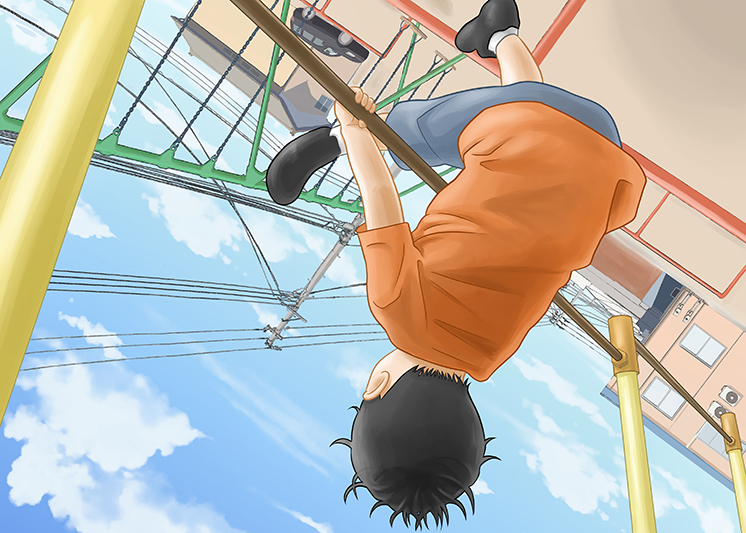

「えいっ!」

「えいっ!」

思い描いたイメージとは裏腹に、足が鉄棒に届かない。逆上がりの練習を続けているものの、未だに成功しない。

「学校みたいに補助具があれば、簡単にできるのになあ…。」

試しにもう一度地面を蹴ってみる。しかし勢いが体の重みに負けて、足が地面に戻ってしまう。隣の鉄棒で遊ぶ女の子は、軽々と逆上がりを成功させていた。

「どうして僕は出来ないのかなあ…。」

ポツリと呟き、学校で先生に教えてもらったアドバイスを思い出す。

「〇〇くん、しっかり肘を曲げてごらん。お腹を鉄棒に引きつけて。」

そうだ、腕が伸びて体が鉄棒と離れちゃうのが僕の癖。 あとは何だっけ。この前の日曜日、お父さんも公園でコツを教えてくれたっけ。

「振り上げる足を後ろに引いて反動をつけてごらん。目の前にボールがあると思って、力いっぱい蹴るんだ。」

想像上のボールを力いっぱい蹴る…。

「力いっぱい…」 後ろに引いた足に体重をかける。

「蹴る!」 空に向かって勢いよく足を蹴り上げた。その瞬間、見える景色が逆さまになり、体がぐるんと回転した。

「わ…!出来た…!」

新しい世界が見えた達成感。スカッとした。

今すぐこの喜びを誰かに伝えたくなり、急いで家に向かう。

「お父さんお父さん!逆上がり、出来たよ!」「本当か!やったじゃん。」

お父さんも嬉しそうだ。

次の日、学校でも逆上がりをしてみせた。

「おー!」先生も友達も驚いてくれた。 頑張って練習を続けてよかったな。

学校からの帰り道。僕には、とっておきの遊びがある。通学路にあるものを使って、ルールを決めて進む。

学校からの帰り道。僕には、とっておきの遊びがある。通学路にあるものを使って、ルールを決めて進む。

「まずは、影しか踏んじゃダメ。」

住宅街の建物の影の上を歩く。しばらくすると、それらの影は途切れた。少し離れた位置に看板の影があるのを確認する。

「ギリギリ届きそうかな。」

後ずさり、助走の勢いそのままにジャンプ!見事、看板の影の上に着地した。

「やった!」

ところが、周辺には物影が見当たらなくなってしまった。

「次はどうしようかな…。ん?」

舗装されたばかりのきれいな縁石が目に留まり、思わず渡って歩きたくなった。両手を水平に上げ、注意深く足元を見ながら歩き出す。

「バランスを崩して落ちたら、ワニに食べられちゃうぞ。」

そう考えたら、より一層スリルを感じて、ドキドキした。斜めに角度がついた部分も難なく進み、1つの長い縁石を無事渡り終えることができた。 ふと下を見ると、足元に白い石を見つけた。

「この石を蹴って家まで運ぶことができたら、良いことが起こる!」

そう決めたら、本当に良いことが起こる気がして、一層気合いが入った。蹴っては石のあるところまで歩き、また蹴るという作業を繰り返す。側溝に落ちてしまったらゲームオーバーなので、蹴る方向と力加減には気をつけた。

「ゴール!」無事、家まで石を運ぶことができた。

「おかえり。お隣のおばさんがクッキーくれたよ。」

本当に良いことが起こった…!

気のせいだと思いたい。そう思う気持ちとは裏腹に、時間が経てば経つほど実感してしまう。 トイレに行きたい。 でも、億劫だ。せっかく温まった布団から出るのは嫌だ。それにトイレへ行くために冷たくて暗い廊下を1人で歩くのが怖いのだ。

気のせいだと思いたい。そう思う気持ちとは裏腹に、時間が経てば経つほど実感してしまう。 トイレに行きたい。 でも、億劫だ。せっかく温まった布団から出るのは嫌だ。それにトイレへ行くために冷たくて暗い廊下を1人で歩くのが怖いのだ。

「はあ…。」ため息と同時に仕方なく布団から出る。

横に目をやると、隣で妹が気持ちよさそうにスヤスヤ寝息を立てている。いいなあ…。 しかし、僕はトイレに行くというミッションを果たさなければならない。もうそろそろ我慢の限界に近い。 寝室の戸をそっと動かして開ける。部屋から顔だけを出し、廊下を覗いてみる。 トイレの扉が見えないほど、奥が暗くなっている。 闇にお化けが紛れている気がして、一歩踏み出すのが躊躇われる。 深呼吸して呟く。

「大丈夫…よし、行くぞ。」

体の熱が奪われないように爪先立ちで歩を進める。心臓の鼓動が早まっているのを感じながら。

よかった、トイレの扉まで来れた。 ぱちっと電気をつけると、周囲が明るくなり、一気に安心感がこみ上げた。 パパッと用を済ませて、再び暗い廊下と対峙する。

「ちゃんとトイレまで来れたんだ。あとは帰るだけだよ。」

そう自分に言い聞かせ、恐怖を振り払うように小走りで寝室に向かった。 戻った布団にはまだ自分の体温の温もりが残っていた。

「あー、怖かった。」

ホッとした気持ちと、ちょっとした達成感を感じながら、僕は静かに目を閉じた。

今日は家族で近所のお祭りに行く日だ。 母に浴衣を着付けてもらい、ワクワクしながら会場に向かった。 到着すると、すでに大勢で賑わっていた。わたあめや金魚すくい、かき氷など興味をそそられる出店でいっぱいだった。 思わず立ち止まって見つめていた。 しばらくすると、ふと我に返った。

今日は家族で近所のお祭りに行く日だ。 母に浴衣を着付けてもらい、ワクワクしながら会場に向かった。 到着すると、すでに大勢で賑わっていた。わたあめや金魚すくい、かき氷など興味をそそられる出店でいっぱいだった。 思わず立ち止まって見つめていた。 しばらくすると、ふと我に返った。

「あれ…?お母さん?皆んなはどこ?」

少し目を離した隙に、家族とはぐれてしまった。焦って周囲を探しに行く。 けれども、なかなか見つけることができない。もし、このまま会えなかったらどうしよう。 再び駆け出そうとしたその時、向かい側から来た女の人とぶつかり、転んでしまった。

「大変!ごめんね、怪我はない?」

怪我は無かったが、折角の浴衣が砂で汚れてしまった。着付けてくれた時の母の笑った顔が思い浮かぶ。 涙が出そうになるのを必死に堪えながら頷いた。

「もしかして、迷子になっちゃったの?」「うん…。」「それじゃあ、本部まで行こう。放送してもらえば、お母さん達に会えるはずだよ。」

人混みの中、お姉さんの後を必死について行く。人が途絶えて視界がひらけると、すでに本部の目の前まで来ていた。 何とそこには、父と母、そして兄がいた。

「みんな!」

駆け寄っていくと、3人は驚いていた。

「よかった、家族皆んなですごく心配したんだよ。」

不安な気持ちが吹き飛び、安心感が込み上げた。 お姉さんにお礼を告げ、今度は手を繋いで家族と歩き出した。

晴天の土曜日。机に向かって昨日出された宿題を終えると、体を動かしたくなった。

晴天の土曜日。机に向かって昨日出された宿題を終えると、体を動かしたくなった。

「〇〇ちゃん、一緒に外で遊ぶ?」

妹を誘い、ボールを持って近所の運動公園に向かった。

「投げるから、キャッチしてね。」

高く上がったボールを、なんとかキャッチしようと妹は空を見上げた。

「あっ」

何故か動くのをやめ、ボールをキャッチし損ねた。ボールは地面に落ちてテンテンと数回跳ね、後ろに転がっていった。

「おーい。どうしたのー?」

不思議に思って尋ねてみる。

「あの雲見て。」

そう言って妹は空の彼方を指さした。振り返って示された方向を見てみると、イルカの形をした大きな雲が青空に浮かんでいた。

「イルカだ!」「向こうには、魚みたいな形の雲もあるよ。」「本当だ。」

ボールで遊んでいたことなどすっかり忘れ、雲の形から連想が始まった。

「あの雲はハート型をしているよ。」「遠くに見える雲は、モクモクしていて綿菓子みたい。」

食べられたらいいのにね、と笑い合う。

「雲の上に乗ってみたいな。」

雲に乗り、旅をするところを想像したら、ワクワクした。

「だけど、家に帰れなくなっちゃうかも。」

不安そうに妹はぽつりと呟いた。確かに空に浮かんでいる雲は、ゆったりとではあるが、どこまでも遠くに流れていき一向に戻ってこない。

「やっぱり地上が1番だね。」「うん。」

そう言って、またキャッチボールを始めるのだった。

砂場での僕たち子供は、ちょっとした職人である。カラフルなスコップやバケツ、砂ふるいなど砂遊びに必要な道具を各自持ち寄る。

砂場での僕たち子供は、ちょっとした職人である。カラフルなスコップやバケツ、砂ふるいなど砂遊びに必要な道具を各自持ち寄る。

「見て、僕はゼリーのカップを持ってきたよ。」「僕はプリンとヨーグルト!」

食べ終わったお菓子の容器を洗って、砂遊びに使うことは多々ある。砂を容器に入れて逆さまにし、ペタンと地面につけると、綺麗な半球型の塊になるのだ。

「バケツに水を入れてくるね。」

砂遊びには、水も欠かせない。乾いた砂よりも、少し湿った砂を使う方が、よく固まって勝手が良いのだ。

「今日は、特大サイズの山を作ろうよ。」「良いね、すごいやつ作ろう。」

立派な砂の山を想像し、気持ちが高ぶる。早速、周囲の砂を手やスコップで一箇所にかき集めた。

「よし、これだけあれば十分かな。」「次は固めて綺麗な形にしよう。」

集まった砂を手でペタペタと叩いていく。無造作に集められた砂の山の表面が、でこぼこからツルツルに整っていった。

「もう完成にする?」「せっかくだから、トンネル作ろうよ。」「オッケー。」

双方から、穴を掘っていく。山の形が崩れないように気をつけて、慎重に掘り進めていった。

掘っていた手がだいぶ奥の方まで届いているな、と思ったその時。

「あっ」

お互いの手と手がぶつかった。

「貫通したね。」

そう言って、握手を交わす。穴を覗いてみると、反対側にいる友達の顔が見えた。

特大トンネル山の完成だ。

布団に入ってしばらく経ったのだが、一向に眠れる気がしない。 閉じていた目を開けてみる。同室で寝ている兄はもうすでに眠りの世界に入ってしまっていた。 少し離れた部屋からは、物音が聞こえてくるので、父か母がまだ起きているのだろう。 まだ寝ていない人が自分以外にもいるのだと思うと少し安心でき、再び目を閉じた。その瞬間、頭の中で恐ろしいお化けの映像がフラッシュバックした。

布団に入ってしばらく経ったのだが、一向に眠れる気がしない。 閉じていた目を開けてみる。同室で寝ている兄はもうすでに眠りの世界に入ってしまっていた。 少し離れた部屋からは、物音が聞こえてくるので、父か母がまだ起きているのだろう。 まだ寝ていない人が自分以外にもいるのだと思うと少し安心でき、再び目を閉じた。その瞬間、頭の中で恐ろしいお化けの映像がフラッシュバックした。

「きゃっ」

夕飯後に見たテレビの映像である。 何度も思い出して眠れなくなるくらいなら、見なければ良かったと後悔した。 目を閉じるのが怖くなって、仕方なく天井を見つめた。常夜灯に照らされて、木目までくっきりとよく見える。ずっと見つめていると、だんだん木目が顔や人影に見えてきた。両手を上げている人や、困った顔をした人。想像が膨らんでいき、面白くなってきた。他にも何かに見える模様はないかと視線を横にずらすと、心臓がドキッとした。とある模様が、テレビで見たような不気味なお化けに見えたからだ。

「ひっ…」

慌てて頭まですっぽり布団をかぶった。なるべく楽しいことを考えなくちゃ。友達と一緒に遊んだことや、週末に家族で出かけたことなどを懸命に思い出す。ようやく落ち着きを取り戻し始めて、ゆっくり布団から顔を出した。恐る恐る目を開け、お化けがいないことを確認した。安堵のため息が出て体の力が抜けた。 いつの間にか眠りに落ちた。

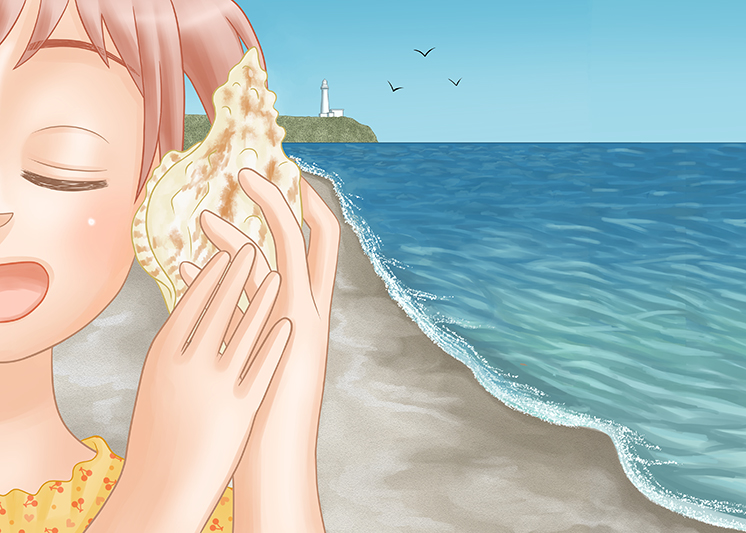

「海だ!今ちょっと見えたよ。」「え?どこどこ?」

「海だ!今ちょっと見えたよ。」「え?どこどこ?」

車の窓から見える景色の中から、鮮やかな青色を探しだす。

「もうすぐ着くぞ〜。」と父。

突き当たりの角を曲がると、目の前には大きな海が広がっていた。到着と同時に浜辺へ向かって駆け出す。兄は早速、素足になり波を追いかけたり、蹴って水しぶきを飛ばしたりして遊んでいた。

「あっ」

兄が何かを見つけてこちらに走ってくる。

「どうしたの?」「見て、ワカメ見つけた。」

食卓で見るワカメとの違和感で笑ってしまった。私も何か見つけたいな、と思い周囲を見回す。様々な形や色をした貝殻があちこちに落ちていた。拾って太陽の光を当てると、キラッと綺麗な色で光った。

「お母さん、綺麗なやつ見つけた!」

本当だ、と母は笑って貝殻を入れるための袋を渡してくれた。丸い貝殻、渦巻きの貝殻、白い貝殻、ツヤツヤした貝殻。とにかくたくさん拾った。

「これだけあったら、貝殻のネックレスが作れそうだね。」「うん!作りたい!」

想像するだけでもワクワクした。

「おーい、そろそろ帰るよー。」

数時間後、名残惜しくなりながら仕方なく車に乗り込む。そんな様子を見かねてか、母が「〇〇ちゃん、貝殻を耳に当ててごらん。」と言った。

「え?こう?」

ザーッという音が聞こえてきた。

「貝殻を耳に当てるとね、海の波の音がするんだよ。」

貝殻があればいつでも海にいる気分が味わえるとわかり、再び元気が湧いてきた。

「お父さん、お母さんがお風呂湧いたから一緒に入っちゃってだって。」「わかった。今いくよ。」

「お父さん、お母さんがお風呂湧いたから一緒に入っちゃってだって。」「わかった。今いくよ。」

着替えとタオルを用意し、親子揃って洗面所へ向かう。浴室に入ると、まずはお湯を体に掛けてもらい、髪の毛を洗う。途中、父が僕の泡立った髪の毛を逆立てて、いたずらっぽく笑った。

「あははは、とんがってて、栗みたい。」

僕もお返しに、父の泡立った髪の毛を四方八方に尖らせて、お日様ヘアーにしてみせた。

髪の毛を洗い終わったら、今度は体を洗う。お互いの背中は洗ってあげるのがいつものパターンだ。父の大きな背中は洗い甲斐がある。こうして全身を洗い終えて、ようやく湯船に浸かる。

「ふーっ…。」

全身の力が抜ける。体の芯まで温かさが染みて、気持ちがいい。ふと父の方に視線をやると、ハンドタオルを使って、ぶくぶく泡を出していた。

「何それ!どうやるの?」

ハンドタオルをてるてる坊主のような形にし、丸い部分に空気を入れて、それをゆっくり潰していくらしい。しばらくぶくぶくしたり、途中でタオルをひっくり返してボコっと音を立てたりして遊んだ。それから今度は、自分の両手を組んで、水鉄砲のように父の方に水を飛ばした。

「うおっ、やったな〜。」

お互いにお湯を掛け合って楽しんだ。

「それじゃ、肩まで浸かって10数えたら、お風呂から上がろうか。」

最後は一緒に元気よく、いーち、にーい、さーん、しーいと数を数えた。

今日は晴れ。練習するには絶好の日だ。買ったばかりの自転車を押しながら、いつもの公園に向かう。

今日は晴れ。練習するには絶好の日だ。買ったばかりの自転車を押しながら、いつもの公園に向かう。

「焦らずに、ゆっくりでいいからな。」

到着すると、そう言って父は僕の自転車の後ろを押さえてくれた。今日こそは1人で乗れるようになるぞ。気合を入れて、ハンドルをギュッと握り、ペダルを漕ぎ始めた。ところがハンドル操作がおぼつかず、バランスを崩した。しかし、父が後ろを支えてくれていたおかげで、なんとか倒れずに済んだ。今度こそバランスを崩すまい、とハンドルばかりを見ていたら、「なるべく前を向いてごらん。」と父に言われた。安定したペースでしばらく前進した。

「そろそろ手を離すぞ。」

父の言葉で瞬時に緊張が走った。支えがなくなった途端、バランスを崩し転倒してしまった。

「いたたた…。」「大丈夫か?」

父が心配そうに駆け寄ってくる。

「うん、もう1回やる。」

膝がじんじんと痛むのを我慢しながら、倒れた自転車をもとに戻した。気を取り直して、もう一度進み出す。背筋を伸ばし、前方を見つめて走り続けた。

「いいぞ、その調子で!」

すぐ後ろにいるはずの、父の声が少し遠くに感じた。疑問に思い、反射的に後ろを振り返ろうとした。

「前!前向いて!一人で乗れてるよ!」「え!?本当に?やった!」

知らない間に父が手を離し、いつの間にか1人で自転車を漕いでいた。

すごく嬉しくて、このまま何処へでも行けそうな気がした。

今日はちょっと特別な日。1日中そわそわしてしまう。

今日はちょっと特別な日。1日中そわそわしてしまう。

「〇〇ちゃん、お誕生日おめでとう。」「ありがとう!」

そう、今日は1歳大人に近づく日。家族や友達、先生などがお祝いしてくれた。嬉しくて、少し気恥ずかしい。家に帰って冷蔵庫を開けると、いつもは無いケーキの箱が、存在感を放っていた。親が自分のために用意してくれたと思うと、笑みがこぼれた。夕食が終わると、母がケーキを食卓に持ってきてくれた。全員が座るとケーキのろうそくに火を灯し、部屋の明かりを消す。家族揃って手拍子をしながら、明るくバースデーソングを歌ってくれた。自分のために歌を歌ってもらうのはなんだか照れ臭い。

「ハッピーバースデートゥーユー…」

メロディが歌い終わるのと同時に、大きく息を吸い込む。

ふうーっ!

ろうそくの火が一気に消え、部屋が真っ暗になる。うまく出来た!

「これは私たちからのプレゼントだよ。」

両親は私が前から欲しがっていた物をくれた。

「わーい!ありがとう。」

写真を撮り終えると、ケーキを切り分けてもらった。

「美味しい。」

ケーキを食べながら、自分が生まれた時の話を聞いた。大変だったお産のこと。太陽がさんさんとした真昼間に生まれたこと。予定日より少し早く産まれて体重が軽かったこと。覚えてないときからずっと、一緒にいて育ててくれたんだな。

「いろいろありがとう。」

1年で最もお礼を言う日が誕生日である。

朝、目が覚めると外からザーッという音が聞こえてきた。ベランダに出てみると、雨が降っていた。屋根の上からは雨水がポタポタと落ちている。今日は雨か。晴れないかなぁ。

朝、目が覚めると外からザーッという音が聞こえてきた。ベランダに出てみると、雨が降っていた。屋根の上からは雨水がポタポタと落ちている。今日は雨か。晴れないかなぁ。

「あ、そうだ。」

いらない広告を集めて、それらをクシャクシャと丸めた。そして裏が白い広告でそれを包み込み、輪ゴムで留めた。

「お兄ちゃん、何してるのー?」

後ろから妹が尋ねてきた。

「てるてる坊主。晴れて欲しいから。」

そう答えると、妹も楽しそうに真似をし始めた。マジックペンで変な顔を描いて妹に見せたら、笑わせることができた。その調子で色々な顔を描いたり、特大のてるてる坊主を作ったりし、あっという間にたくさんできた。それらをベランダに全て吊るすと、母は「いつの間にこんなにたくさん作ったの?」と驚いていて、なんだか嬉しかった。

「あれっ、お兄ちゃん!外!」

急いで窓の外を見てみると、雨が止んでいた。

「てるてる坊主のおかげだー!」

嬉しくなって妹と一緒に外へ飛び出す。家の庭や道のいたるところには、水たまりができていた。

「えいっ!」

思い切りジャンプして飛び込むと、水が勢いよく飛び散るのが面白い。夢中になって足でバシャバシャしていたら、雲の隙間から光が差し込んできた。水たまりに自分の姿と共に青空が映り始める。

「あれ?」

視線を下から上へ移すと、青空には虹が架かっていた。

「わあー…綺麗。」

なんだか心まで晴れやかだ。

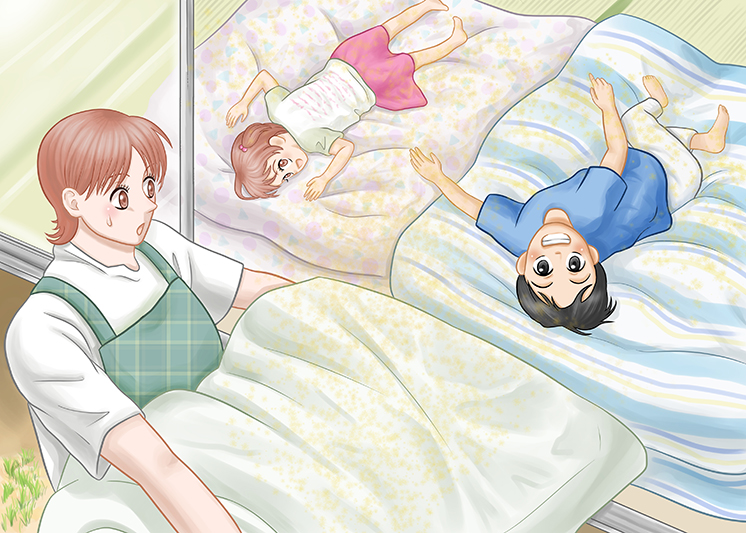

頭が痛い…。体が熱い…。

頭が痛い…。体が熱い…。

ピピッピピッ。脇に挟んだ体温計が鳴る。

「うーん、まだ熱が下がらないね…。」

お母さんが心配そうにこちらを見つめる。そして、水で濡らした新しいタオルをおでこにのせてくれた。冷たくて気持ちいい…。

「〇〇ちゃん、何か食べたいものある?」

いつもより一段と優しいお母さんの声がくすぐったい。

「…果物ゼリー。」

そう呟くと、お母さんは冷蔵庫からゼリーを持ってきてくれた。

「少し起きられる?」「うん…。」

ゼリーを食べる前にまずは水分をとった。久しぶりに飲んだスポーツドリンクは甘じょっぱくて美味しい。お母さんはスプーンでゼリーを掬い、口に運んでくれた。甘くて冷たい。つるんとした食感が食べやすい。

「〇〇ちゃん、お薬飲んじゃおうか。」

薬は甘くて、ちょっと変な味。ゼリーを食べた満足感と薬の安心感からか、少し元気が出てきた。

「お母さん、ちょっとだけテレビが見たい。」「本当にちょっとだけだよ。」

好きなテレビ番組をつける。今頃、保育園の先生やみんなは何しているのかな。私は普段見られない時間にテレビを見て、布団で寝ている。特別感があって少し嬉しい気さえしてくるけれど、皆んなと同じように元気に遊べないのは、やっぱり結構寂しいかも…。そう考え出したらテレビを見ていても、なんだか落ち着かない。きちんと寝て元気にならなくちゃ。テレビを消し、手を布団にしまって、再び眠りについた。

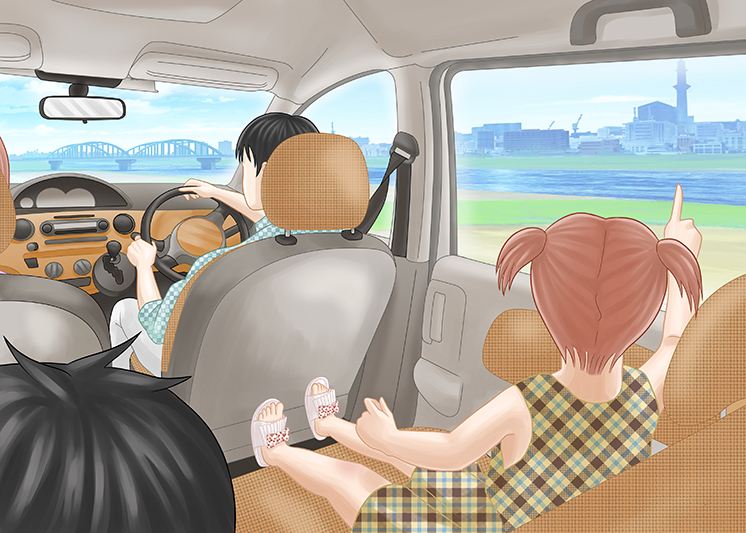

「お母さん、はやくはやく〜!」

「お母さん、はやくはやく〜!」

家の戸締りを念入りに確認していた母が、小走りで皆んなが待つ車に乗り込んでくる。

「それじゃ、出発だ。」

今日は家族でドライブ。おばあちゃんちに行くのだ。車窓から見える外の景色を眺める。流れていく建物の屋根を、忍者が飛び移ってついてくるところを想像をした。変わった形の建物があると、兄と共有して笑った。車が二車線に入ると、自分たちの乗る車が隣で走っている車を追い抜いたり、追い越されたりするかで盛り上がった。

しばらく走行し、コンビニでお昼ご飯を買った。車の中で食べるご飯は、家で食べるのとは一味違った。

そして数十分後、ようやく目的地に着いた。長時間座っていて強張っていた体を、伸びをしてほぐす。家の戸を開けると、おばあちゃんが「よく来たね〜。」と温かく出迎えてくれた。部屋の中には従兄弟達もいて、一緒に外で遊んだり、ご飯を食べたりした。

そうして楽しい時間を過ごしていたら、あっという間に外は薄暗くなってしまった。

「そろそろ帰ります。」「またおいでね。」

車に乗り込み、帰路につく。目を凝らして薄闇の中の景色を見ていた。夜空には月が浮かんでいて、何故かずっと追いかけてきた。不思議だな、と思いながらぼーっと眺め続けていたら、車の程よい振動がゆりかごのように感じられて、次第に眠りに落ちてしまった。

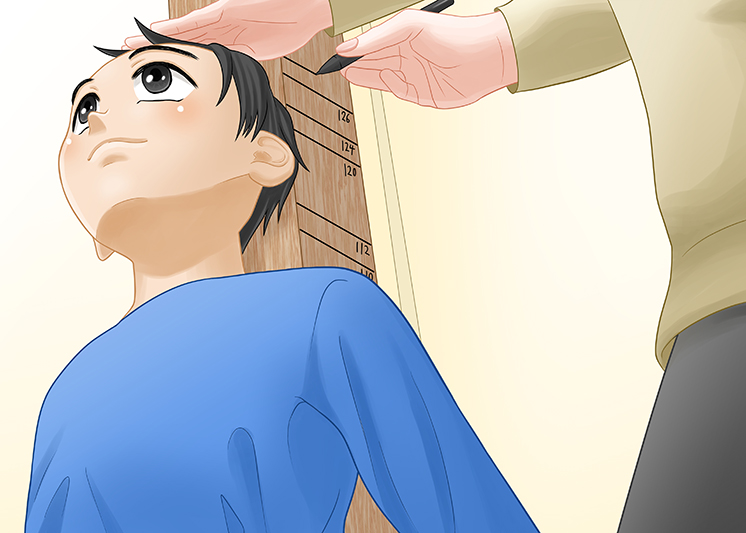

1年前の学校での体位測定の日。身長がどれほど伸びているかワクワクしていた。しかし実際に測ってみると、前回の測定よりは伸びたものの、他の子と比べて低いままだった。

1年前の学校での体位測定の日。身長がどれほど伸びているかワクワクしていた。しかし実際に測ってみると、前回の測定よりは伸びたものの、他の子と比べて低いままだった。

「また1番前か…。」とがっかりした。

クラス全員で並ぶ際、僕はいつも1番前だ。背が高くて、後ろの方に並ぶ子たちが羨ましかった。 その事を家に帰ってから父に相談してみると、「毎日牛乳を飲んでみたら良いんじゃないか?」と教えてくれた。また、たくさん寝るのも良いらしい。その日から夜寝る前に牛乳を飲むことと、早く寝ることが習慣になった。母にも身長のことを相談すると、家の柱に1ヶ月ごとに身長を測って記録してはどうかと提案してくれた。

「よし、伸ばすぞ。」

そう意気込んで、毎月の身長測定の日に向けて、地道な努力が始まった。公園の鉄棒にぶら下がってみたり、何度も高くジャンプしてみたりと身長が伸びる方法をいろいろな人に聞いては試した。

そして1年が経ったある日。いつものように身長を測ってもらい、柱に記された線を見てみた。

驚いたことに、1年前に記した線と比べると10cm近くも伸びていた。

「やった!伸びてる!」

努力の成果が目に見えて表れて、とても嬉しくなった。

夕食を食べ終わった午後8時。父と兄とトランプゲームをして盛り上がった。しかし、「そろそろお風呂に入っちゃって〜。」という母の一言でゲームは終わってしまった。仕方なくお風呂に入る。 布団に入ってからも、興奮は冷めることがなく、なかなか寝付くことができなかった。眠るのがなんだか惜しい。

夕食を食べ終わった午後8時。父と兄とトランプゲームをして盛り上がった。しかし、「そろそろお風呂に入っちゃって〜。」という母の一言でゲームは終わってしまった。仕方なくお風呂に入る。 布団に入ってからも、興奮は冷めることがなく、なかなか寝付くことができなかった。眠るのがなんだか惜しい。

「お父さん、絵本読んで〜。」

そう言ってねだると、父は優しく静かな口調で絵本を読み始めてくれた。そばにいてくれる安心感も相まって、すぐに眠たくなった。ウトウトして重たくなる瞼を、なんとか閉じないようにと奮闘する。

綺麗なドレスを身に纏い、美しくなったシンデレラ。いつか自分も素敵なドレスを着てみたいなと憧れた。

「おしまい。」

睡魔と戦っていたら、あっという間に物語が終わってしまった。父が向こうに行ってしまうのが寂しくて、「もう1冊だけ。」とねだった。父が別の絵本を読み始めてくれたのを確認し、また一安心する。ぼーっとしながらお話を聞いていたら、だんだんと父の声が遠のいていった。

「枯れ木に花を咲かせましょう。」

亡くなった犬のポチに思いを馳せ、桜を見つめる。飼い主だったおじいさんと一緒に、懸命に枯れ木に灰をかけた。

あれ?なんで自分も一緒に灰をかけているのだろう。

疑問に思ったのと同時に、パッと目が覚めた。朝だ。外から差し込む日の光が眩しい。どうやら読み聞かせを聞いたまま眠りに落ち、絵本の夢をみていたようだ。

ぐらぐらぐら。歯が抜けそうである。

ぐらぐらぐら。歯が抜けそうである。

手鏡で口元を写してみる。 指でその歯をいじってみるものの、まだ歯茎の一部と歯が繋がっていて、取れそうで取れない。

「おはあはん、歯が抜へほう。」

母に報告すると、「無理やり取ろうとしないで、自然に取れるのを待って。」と言われた。

でも気になる。ご飯を食べるときはいつも、抜けそうな歯で噛まないように神経を集中しなければならない。早く取れないかなあ。そう思いながらおかずを口にした途端、誤って抜けそうな歯の方で噛んでしまい、少しの痛みと血の味が口の中に広がった。

「…取れた。」

抜けた小さな歯を観察してみる。母に口をゆすいでくるように促され、洗面所に向かった。鏡を見ると、前歯が抜けた少し間抜けな自分と目が合い、可笑しくて思わず吹き出してしまう。抜けたところをまじまじと見てみると、新しい大人の歯が顔を覗かせていた。自分がどんどん大きくなっていく実感がして、嬉しくなる。

「抜けた歯は床下に投げるといいよ。」

鏡を見ていた僕に父は言った。

「え?どうして?」「昔からあるおまじない。抜けた子供の歯は、上の歯なら屋根の上へ、下の歯なら床下に投げるんだよ。続けて生えてくる大人の歯が健やかにその方向に生えるようにね。」

次の日、僕は床下に向かって思いっきり抜けた歯を投げた。

今までありがとう。新しい歯もきちんと生えますように。

今日は雲ひとつ無い良い天気。真っ青な空を見上げていると、吸い込まれそうだ。公園で妹たちと遊んで家に帰ってくると、母が干した布団を取り込んでいる最中だった。

今日は雲ひとつ無い良い天気。真っ青な空を見上げていると、吸い込まれそうだ。公園で妹たちと遊んで家に帰ってくると、母が干した布団を取り込んでいる最中だった。

「お母さん、何かおやつあるー?」「台所のテーブルに買ってきたクッキーが置いてあるから、食べるなら手を洗ってから食べて。」「はーい。」

手洗いうがいを済ませ、クッキーを手に取り、妹と分け合って食べた。ふと隣の部屋に目をやると、干したばかりの複数枚の布団が、畳んで置いてあった。気になったので近づいて匂いを嗅ぐと、ふわっとお日様の匂いがした。

「いい匂い。」

本当だ、と言って妹も布団に近づく。衝動的にフカフカな布団に飛び込んでみると、ボフッと音がして身体中が包み込まれた。あたたかくて、心地がいい。 布団の上で妹とゴロゴロしていたら、「あ!いつの間に。グチャグチャにしないでよ〜。」と母に注意されてしまった。仕方なく乱れた布団を元に戻し、今夜寝るまで我慢することにした。

そして夕食後。 お風呂に入り、パジャマに着替えて、待ちに待った布団の中へ入った。

「ふかふか〜。」

晴れた空を思い浮かべながら、とても幸せな気分に浸っていた。

しかし、なんだか玄関の方が騒がしい。疑問に思い、こっそり見にいくと、お酒に酔った父親がスーツのまま布団の上に横たわっていた。

「ちょっと!寝るなら着替えてからにしてよ!」

どうやら父には、母の雷が落ちているようだ。

ある日の昼下がり。兄が友達と遊ぶと言うので、妹の自分もついて行った。待ち合わせ場所の運動公園前に着くと、近所に住む子供達が数人集まっていた。 「今日はグラウンドの方に行って遊ぼうよ。」誰かの言葉を皮切りに、年上の子供達は駆け出して行ってしまった。 「お兄ちゃん待って。」 置いていかれないように焦って駆け出す。すると足がもつれて、転んでしまった。 「うー…。」 手や膝がジンジンと痛み出す。起き上がって見たら、擦りむいて血が出ていた。 妹が倒れてることに気がついた兄が、慌てて駆け寄ってきてくれた。 「〇〇ちゃん、大丈夫?」 「いだい…。」我慢できずに涙がこぼれ落ちた。 兄は手足に怪我をしていることに気づくと、家までおんぶをして連れて行ってくれた。 「お母さーん、〇〇ちゃんが転んで怪我しちゃった。」 「あら、バイ菌入る前にすぐ水で洗わないと。」 洗面所の蛇口をひねり、傷口の汚れを洗い流す。洗い終わると、今度は消毒液で消毒してくれた。 「沁みるかもしれないけど、ちょっとだけ我慢してね。」 案の定、傷口に沁みて痛かったが、なんとか堪えた。消毒液特有の匂いが鼻にツーンとくる。 「薬を塗って、絆創膏を貼るからね。」 優しい母の口調のおかげで、動揺していた気分が落ち着いていくのを感じた。 「大丈夫、すぐに治るよ。痛いの痛いの、飛んでいけ〜。」 本当に痛みが何処かへ飛んでいくような気がして、不思議な気持ちになった。

ある日の昼下がり。兄が友達と遊ぶと言うので、妹の自分もついて行った。待ち合わせ場所の運動公園前に着くと、近所に住む子供達が数人集まっていた。 「今日はグラウンドの方に行って遊ぼうよ。」誰かの言葉を皮切りに、年上の子供達は駆け出して行ってしまった。 「お兄ちゃん待って。」 置いていかれないように焦って駆け出す。すると足がもつれて、転んでしまった。 「うー…。」 手や膝がジンジンと痛み出す。起き上がって見たら、擦りむいて血が出ていた。 妹が倒れてることに気がついた兄が、慌てて駆け寄ってきてくれた。 「〇〇ちゃん、大丈夫?」 「いだい…。」我慢できずに涙がこぼれ落ちた。 兄は手足に怪我をしていることに気づくと、家までおんぶをして連れて行ってくれた。 「お母さーん、〇〇ちゃんが転んで怪我しちゃった。」 「あら、バイ菌入る前にすぐ水で洗わないと。」 洗面所の蛇口をひねり、傷口の汚れを洗い流す。洗い終わると、今度は消毒液で消毒してくれた。 「沁みるかもしれないけど、ちょっとだけ我慢してね。」 案の定、傷口に沁みて痛かったが、なんとか堪えた。消毒液特有の匂いが鼻にツーンとくる。 「薬を塗って、絆創膏を貼るからね。」 優しい母の口調のおかげで、動揺していた気分が落ち着いていくのを感じた。 「大丈夫、すぐに治るよ。痛いの痛いの、飛んでいけ〜。」 本当に痛みが何処かへ飛んでいくような気がして、不思議な気持ちになった。

「ねえ〜お母さん、このお菓子買って〜。」「だーめ。この間買ったお菓子がまだうちにあるじゃない。」

「ねえ〜お母さん、このお菓子買って〜。」「だーめ。この間買ったお菓子がまだうちにあるじゃない。」

ちぇ、今はこれが食べたかったのに。お母さんはケチくさい。仕方なくお菓子を返そうと棚に戻ると、お菓子を選ぶのに時間をかけていた兄がこちらを見てニヤッと笑って言った。

「〇〇ちゃん、お母さんにダメって言われたんでしょ。口が尖ってるからすぐにわかるよ。こっそりカゴに入れちゃえばいいんだよ。そしたら他の食べ物に紛れて、気がつかずに買っちゃうと思うよ。」

そっか。お兄ちゃんは頭が良いなあ。 兄に連れられ、物陰からお母さんの様子を観察する。果物選びに夢中でこちらには全く気づいていない。

「お母さんに見つからないようにね、後ろからそっと近づいて静かに入れるんだよ。」

兄はアドバイスをすると、あっという間にお母さんに近づいてお菓子をカゴに入れてしまった。

お兄ちゃん凄い。よし、私も!

気合いを入れて、お母さんの持つカゴに手を伸ばした。すると運悪くお母さんが振り返ってしまった。どきっと心臓が跳ねた。こっそりカゴに入れたお菓子はあっけなく見つかってしまった。

「あ〜!!いつの間に。まったくもう。しょうがないんだから。」

そう言うとお母さんは視線を棚に戻し、また買い物の続きを始めた。

あれ?

見つかってしまったが、お菓子を買ってもらう作戦は意外にも成功した。

2人は顔を見合わせて、静かに笑った。

- ホーム >

- 研究成果一覧 >

- モッコウバラの咲く日々