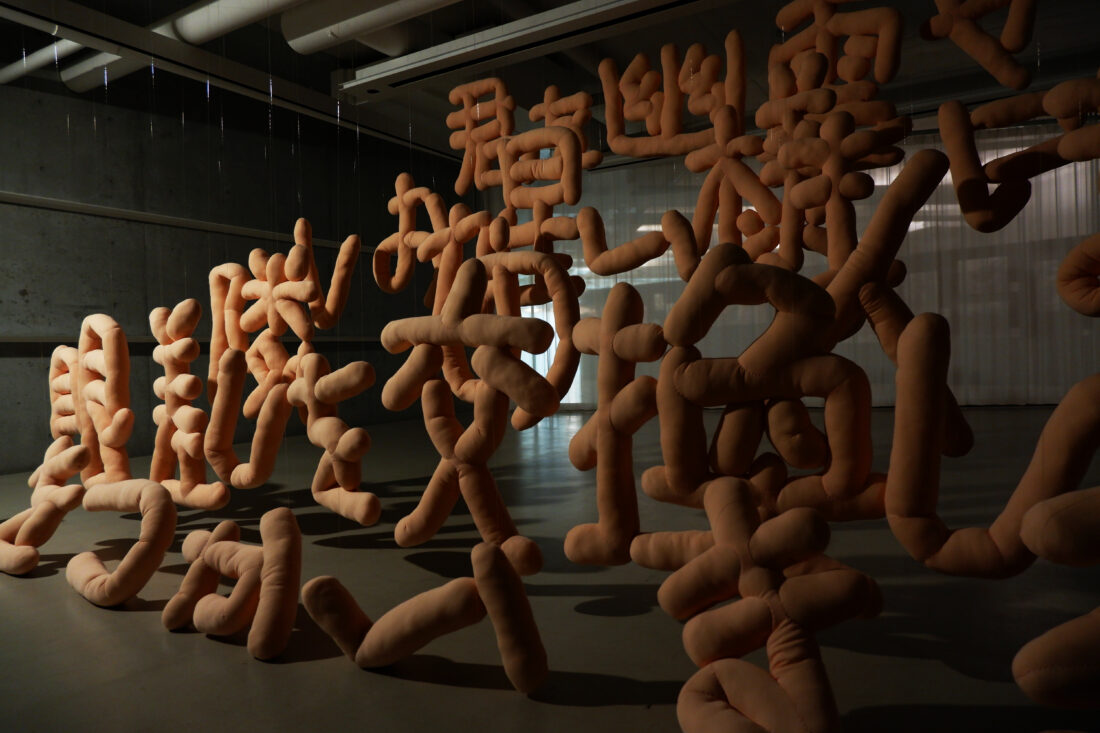

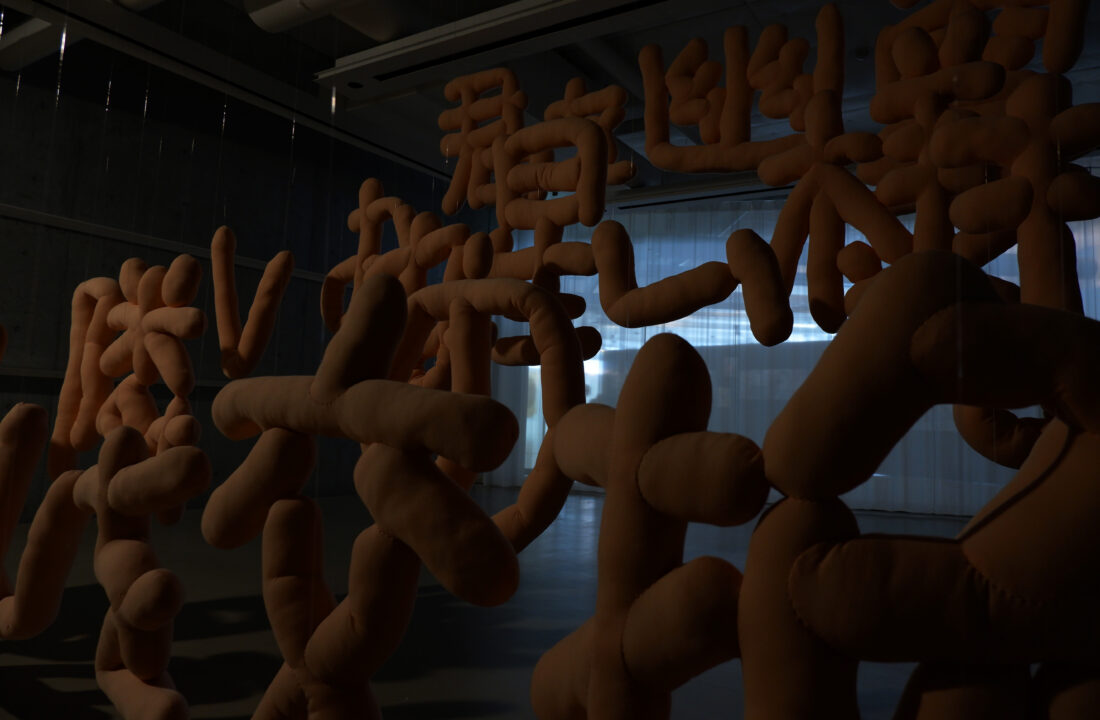

私の肉声

研究テーマ:「空間的な文字表現による言葉や文字に対する主体性の喚起」

※この作品は自死や故人の遺書についての内容が含まれます。ご自身の健康状態や気分を考慮し、ご鑑賞ください。

インターネットの歴史は「誹謗中傷の多発」という問題とともに発展の道を歩んできました。報道や慰謝料請求が認められる裁判判例も、抑制機能としては不十分で未だに解決策が見つからないのが現状です。

何故、私たちの画面上にはこんなにも心ない言葉が絶えず表出してしまうのでしょうか。

私にも明快な答えを出すことはできません。

しかし、到底無視することのできない自分ごととして心に留め、何らかのかたちで社会に対して働きかけることはできないかと大学生活でさまざまな表現や知識について学びました。

というのも、私にはSNS上で誹謗中傷を受け、自ら死を選んだ友人がいたからです。人間は一般的に複雑な感情のなかで自死を実行すると言われます。なので、きっと友人にとっても誹謗中傷の言葉だけが決断の材料ではなかったのだと思います。しかし、当時の友人を見ていた私は、傲慢かもしれませんが、なぜあんなことが起きてしまったのだろうと考えざるを得ませんでした。

研究の結果として、文字の主体性・物質性の喪失が起因しているのではないか、という仮説を立てるに至りました。

元来身体を動かし物質に刻んでいた文字の多くが、画面上で瞬時に明滅するデジタル表示に置き換わり、指先のみの操作で誰もが全世界に向けて発言をしやすくなっています。なお、自動的に消去される投稿機能を搭載するSNSも増加し、ますます文字の実在性が失われています。

そのため、自身の言動が持つ社会的影響や他者の生身の実存を実感しにくく、想像力を働かせて自らを省みる機会に恵まれないまま、反射的に情報発信を行う人が増えている。私はそう考察します。

そこで私は、当事者性の強い文字表現として、私自身の肉体の延長=肉声をモチーフとした作品を制作しました。友人のことを語った上で私の当事者的な文字表現に対する姿勢を示すことが、インターネット社会における言葉や文字に対する思索へと繋がれば幸いです。

「やすこ」

やすこは中学校の同級生として知り合った男子生徒だった。

3年生で同じクラスになり私がつけたあだ名が、やすこだった。

はにかみながら受け入れて、私にもあだ名をつけ返してくれたことがきっかけで毎日話したりふざけたりする仲になった。

やすこは私にお守りのような気持ちをくれた。

私は幼い頃から私が私であるだけなのに男らしくないからとけなされ、笑われた。

傷つき続けた結果、男らしくいなければ生きていけないと感じ、気がつくと自分が自分でいることを諦めるくせがついていた。

そんな終わりのない自己否定の最中に心の支えとなったのがやすこだった。

やすこはいつどう見ても一挙手一投足が他の誰にも似ていないやすこそのものだった。

だから、そばにいると私も私のままで生きられる道があるのかもしれないと希望を感じることができたのだった。

私たちは同じ高校に進学し、変わらず休み時間や週末を一緒に過ごした。

当時はあんなに早くかけがえのない時間が終わってしまうことを、想像すらしなかった。

高校2年生に進級した春、やすこは新しいクラスで浮いていることに悩んでいた。

様子を見ていた私も心配だった。

私たちの不安は的中した。

クラスメイトがTwitter上でやすこの誹謗中傷を書き込んだのだ。

軽々しい言葉で人格否定とともに死を願う内容がつづられていた。

画面を見せてくれた時の表情はますます暗くなっていた。

しばらく経って学校と保護者の介入で示談が成立しても、やすこの欠席日数は増え、楽しみにしていた修学旅行にも来なかった。

そのうち、やすこの様子が変わり始めた。

一人称が「私」から「俺」になり、髪型も、声のトーンも変わった。

心配で声をかけても「大丈夫」とばかり言うようになっていた。

私はその言葉を信じ、きっとクラスに馴染めてきたのだと考えて、邪魔をしないように距離を置いて見守ることにした。

けれど、大丈夫ではなかった。

3年生の新学期が始まる前日に、やすこは息を引き取っていたという。

後日手を合わせに私はやすこの家を訪ねた。

自室に足を踏み入れると、壁じゅうに黒いペンで文字が書かれていた。遺書だった。

見覚えのある筆跡のひとつひとつに私は生前のやすこの面影を見た。

やすこが受けた軽薄な誹謗中傷の言葉と対照的に、やすこの魂を強烈に象っていた。

「ともだちがいないと生きる意味がない」という一節があったことを記憶している。

やすこは周囲に認められようと、以前の私のように別の人格で自分を上書きしようとしていたのだろう。

だとしたら、たとえ報われる瞬間があったとしても、無限に自己否定を続けなければならなかったのではないだろうか。

やすこは死をもって、終わりのない苦しみから自分を守ったのかもしれない。

遺書は私に宛てたものではなかったけれど、あの光景を目にした私の心の中で、今でもやすこの強い叫びがこだましている。

あれから6年の月日が経としている。

この場をもって、今日まで生きて、これからも生きていく私からの、やすこの最後の声への返答とする。

「君を幽霊やお星様にしないまま 隣の人と眼差しを交換したい 心をつかいきるまで」

「君を幽霊やお星様にしないまま 隣の人と眼差しを交換したい 心をつかいきるまで」